坎坷岁月(二十)

我仍留在教仪社,跑我的平反事宜。1972年春,我找到“省文教委”最高领导军代表苗*星,要求按尹代表与我签的《保证书》“有错必

我仍留在教仪社,跑我的平反事宜。1972年春,我找到“省文教委”最高领导军代表苗*星,要求按尹代表与我签的《保证书》“有错必纠”办事,苗*星居然说:“清队是‘从好人里清坏人’,没有‘从坏人里清好人’的具体政策,等一等看看再说”。我就天天去找省里的有关领导。省文教委政工组杨*泉组长对我说:“经省领导研究,将关于你的问题的调查材料存在了省委档案室,保证永不丢失,永远有效。到能够平反时,可从省委档案室调出有关材料,作为平反依据。你记住存档时间、编号,以便到时你单位来人调档。”老扬随手给了我一张调取档案的凭证。到此,我的政治问题虽未办理了平反手续,但省教育厅上上下下,凡是认识我的人,都知道我王振金是冤枉的,不是什么“右派反革命”,无形中给我恢复了名誉。

1969年到1972年的上半年,有两年多的时间我都在太原,住在省教仪社,除了跑我的平反事宜外,经常在教仪社修理部帮忙,发挥我的一技之长。我曾给教仪社画过油画、制过牌匾。我为教仪社编绘刻印《钢琴修理图解》时,结识了修琴技师聂*珍(阳泉人,后调任阳泉师范总务主任)。其间教育厅李*泉(聂*珍的同学,左权人,后任教育厅人事处长)下放到寿阳县,他回太原就和我在教仪社同住一室,彼此混成熟人。那时肖*英副厅长被打成“走资派”,常蹬三轮车为省政府食堂买菜,车坏了,就去教仪社修理部修车。我常帮他修车,结识了肖厅长。申*生(河南人)、胡*德(太原人)二人原本与我互不相识,通过调查处理我的问题,我们结为挚友,还结识了陈茂林(晋城人,后任山西省教育学院院长)等人。这些同志日后帮了我很大的忙。

1972年初夏,山西省教委(即教育厅)将山西省教学仪器厂移交给太谷县工业局代管,如果我再不回去,人家就停发我的工资了。再者我的平反事宜也算暂告一段,我就回到教仪厂。当时教仪厂停产,无所事事。正好郭齐文(榆次人,师范校友,书法家)当年在太谷晋剧团当团长,他不在乎我是 “老反”,剧团排“样版戏”,他经常请我到剧团画布景。我还经常给太谷各单位画大幅宣传画、装彩车。虽不挣钱,过节总会送点礼物,我个人好吃好喝,好烟管抽,节省下伙食费养家,我又恢复了“文革”前的自在生活。

1975年11月初,省教委任命“山西农学院”(校址在太谷后改称农业大学)的冯*义为教仪厂厂长。冯*义带来一班人马,他以“表面处理车间”无人指导生产为由,多次找省教委,要求我回去。我也因“平反事宜”,需回太谷联系,肖主任同意我暂回太谷。这年一冬天,玉英带着丽娟、丽华两个女儿,依然住在厂里过冬。1976年春节前,新来的会计杜*荔扣了我的工资,抵还旧日出差借款。我骂了新任的财务主管胡*珍,才如数领到工资。为此事,我得罪了冯*义及其下属。我将玉英和孩子们送回西社,全家团聚过了大年。

过了正月初五我返厂,炊事员杜*和师傅告诉我说:“冯*义给新招的徒工在饭厅开会,他说王振金是反革命,技术上听他的,言行上监视他,发现问题随时报告”。贾*元、赵*虎也说:“冯*义不是个东西,人前一套,人后一套,你快走吧。”我分析,“平反手续”办不下来,“把柄”握在人家手里,阎*仲虽未复职,但他一天跟在冯*义屁股后头瞎鼓捣,不会有什么好事。我必须离开这个是非之地。于是我给申*生去了一信。很快,肖主任派专车把我接到了“省教展”(馆址当时已迁至黄陵山西省教育学院),从此我再没有返回太谷工作。

1978年9月18日,申*生送给我两封太谷来函,打开一看,原来是太谷法院于1978年8月30日作出的《(78)法刑裁字第17号刑事裁定书》,撤销我“丛生社同案犯”的错误判决;太谷公安局于1978年9月14日取消将我以“反革命分子”论处的错误结论,同时收到了太谷师范和省教仪厂作出的相应平反通知。虽“丛生全案”的性质未变,但我个人的冤案平反昭雪了。

我的五舅,也在1978年得到平反。五舅名叫陈握瑜,出生于1925年,原名陈斗玺,握瑜是他后来另起的名字,出自《楚辞·九章·怀沙》:“怀瑾握瑜兮,穷不知所示。”

1941年,十六岁的陈握瑜到祁县秦村与我母亲告别,跟随三舅到甘肃谋生,当小学徒学做生意,从此再也没有回过山西老家。五舅的童年、少年时代,母亲和外婆对他很好,也尽到了努力,让他在家里读了几年小学,她们的善良品质影响着他,与他后来参加革命不无关系。三舅返晋后,他孤身一人在兰州打工,多次遭受失业威胁,生活穷困潦倒。为了一碗饭吃,他不得不向别人低头,像野人一样遭受别人的白眼。好不容易找到医院里一个临时护员的工作,自己慢慢积蓄了点钱,才得到一个半工半读的机会, 总算是念上了中学。

漂荡无依,失学失业的生活,使他有机会认识了一些进步的人,在他们的影响下参加革命,加入了地下党组织。北京解放后,几个朋友听说解放区读书不要钱,鼓励他去北京考学校。在地下党组织的帮助下,陈握瑜于1949年3月来到北京,参加了华北大学的短期培训。南方解放后,组织把他调去湖南,1950年到中南大学进修,1954年调去省委党校,一直在党委机关的宣传、文教部门工作,而后在省委党校从事理论研究。

五舅十六岁远离故土,在异乡举目无亲,孤身一人过着漂泊无依的流浪生活,他感激共产党收留了他。五舅经常想,像他这样的人,是没有前途的。是共产党给他许多次学习的机会,给他解决了一切,把他变成一个有用的人,他坚信,只要自己不犯错误,他的党是永远不会抛弃他的。五舅对党忠诚不贰,为人正直善良,然而,就是他这样的共产党人,在1957年的反右斗争中,竟然也被打成右派分子。五舅被开除党籍和公职,下放到湖南省少数民族地区劳改十余年,当时正在中南大学读书的女友,也因受到他右派问题的牵连而自杀。1967年,他到北京反映问题,当时正是文革初期,返回长沙即被捕入狱,羁押五年。五舅被打成右派后,二十多年没有给家人写信,直到彻底平反,才与家人回复联系。最初,他以为问题不大,很快会澄清,不应让亲人们担这分忧虑。但是后来,他眼见许多同志的家属、亲友遭到无辜株连,就更无勇气联系家人了。

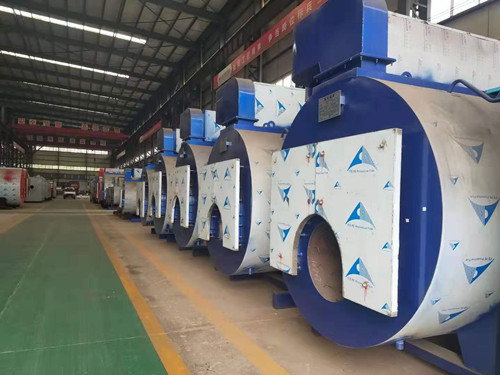

1978年,根据中央政策,湖南省委党校对他的问题作了改正,五十三岁的陈握瑜得到平反,恢复了党籍和名誉,被任命为长沙锅炉厂党委书记,后又调到长沙市委党校任职。陈握瑜1985年离休,享受厅局级待遇,他终生未娶,晚年孤独无依,临终前将积蓄交给党组织,在长沙市委党校设立了“握瑜教学奖”、“握瑜科研奖”,去世时享年80岁。